ATARI仕様アーケードスティックの自作・改造するページです。

※改造は自己責任です。

アーケードスティックをATARI仕様へ

ATARI仕様アーケードスティックの自作・改造するページです。

※改造は自己責任です。

目次

アーケードスティックの自作・改造について

自作例

┣各パーツについて

┣レバー/ボタンの穴あけ

┣工具

┣筐体の製作

┣ケーブルの接続

┗補足

改造例

┣揃える物

┣分解

┗ケーブルの接続

アーケードスティックの自作・改造について

【自作】

アーケード筐体で使われているレバーとボタンは、消耗品なので交換のパーツが売っていたり、それを個人で買うこともできます。

デザインをイメージしながら色を選んだり、レバーのカチャカチャ音が耳障りなら静音タイプを選んだりと、自分だけのアーケードスティックを作ることができます。

詳しくは「アケコン 自作」や「アケコン パーツ 販売店」などで検索して、販売サイトを回ってみてください。

ついでにメーカーや製品によっては操作・入力感覚の違いがあるので、この辺の仕様や特徴も調べておくといいでしょう。

自作となると筐体(ボックス/ケース)も自作になりますが、ホームセンターや100均で素材を集めて作るもしくは、強度があって良さそうな箱を加工するとなります(厚紙箱やダンボールなどはNG)。

これは工作が得意やプラモデル/ジオラマ製作の経験があるなら、容易に作れると思います。

【改造】

ゲーム機・パソコン用のアーケードスティックを改造するというものです。

こちらは面倒な加工が少なく、接続ケーブルをはんだごてで繋げるだけで直ぐに作れます。

自作例

【各パーツについて】

・レバー(ジョイスティック)

画像クリックで拡大

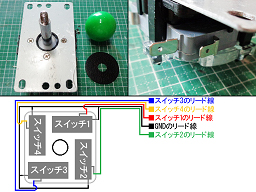

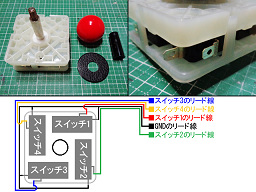

ファストン端子というマイクロスイッチごとに端子が付いているレバーで、信号線の接続が分かりやすいということで、この型を使って説明していきます。

右のレバーは完成品のアーケードスティックで使われているもので、パーツとしての単体販売はされていませんが、外した物がネットオークションとかで出品されることもあります。

珍しい物ではないですが、コンパクトや低いアーケードスティックを作りたいときに使えます。

レバーボールのサイズは基本35mm(φ35)ですが、30mm(φ30)や45mm(φ45)などのサイズもあり、手の大きさに合わせて交換することもできます。

レバーを固定する為のネジは、ネジ穴のサイズに合うものを準備してください。

画像クリックで拡大

こちらはコネクタ接続型で、制御基板と接続して使うものですがATARI仕様にも使えます。

ちなみに、私はこの規格については詳しくないので、ピンの並びが他のメーカーと同じなのかは分かりません。

画像クリックで拡大

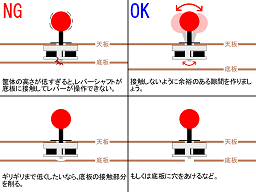

レバーの注意点で、筐体の高さを成るべく低く作りたい方もいますが、これが低すぎるとレバーシャフトが底板に接触してしまい、操作ができなくなってしまいます。

もう一つは信号線の接続ですが、これについては後述。

・ボタン

ボタンのサイズは基本的に直径30mm(φ30)と直径24mm(φ24)で、前者がメインで後者がオプションボタンとかで使われます。

サイズが若干違う物もあるらしいので、選ぶときは説明や寸法をよく確認してください。

更に「はめ込み式」と「ねじ式」の2種類あり、このページは前者を使います(後者は使ったことがないので未確認)。

・ケーブル/リード線

画像クリックで拡大

接続に必要な9ピンケーブルはゲームパッドをATARI仕様に改造を参照。

リード線は接続を間違わなければ1色でも問題無く、ホームセンターの工作コーナーとかに置いてあります。

熱収縮チューブもホームセンターにあり、これはリード線を繋いだ部分を保護や絶縁で使います(用途に合わせてサイズを選ぶように)。

テープ類でも保護や絶縁はできますが、劣化で粘着力が無くなったりベタベタになったりするので、できれば熱収縮チューブを使うことを推奨します。

ちなみに、熱収縮チューブはヒートガンとかで加熱する必要がありますが、ライターで代用することができます。

ただし、これは扱いと熱しすぎには注意です。

【レバー/ボタンの穴あけ】

・ホールソー

電動ドリルとホールソーの組み合わせで、プラスチック板/木板/薄鉄板など楽に穴あけができます。

穴のサイズでレバーが20〜24mm、ボタンが30mmと24mmとなるので、24mmと30mmのホールソーを用意すればいいとなります。

パッケージや販売サイトには、適用材質や板厚で何mmまでいけるかなどの用途が書いてあるので、これをよく確認してください(シャンク形状も注意)。

電動ドリルがない場合は、持っている人から貸してもらうか、貸し出ししているホームセンターもあるようです(ドリルビットやホールソーは利用者が用意するとのこと)。

電動ドリル以外では、手回しによる手動ドリルとドライバーハンドルとかもありますが、後者は材質や板厚によってはかなり力を使います。

ちなみに穴をあける前に、プラスチックと木材はキリ、金属はポンチで円の中心にくぼみをつけてからやってください。

くぼみをつけずにいきなり穴をあけると位置がズレたりします。

・ピンバイス

ミニ四駆でいう「肉抜き」のような感じになります。

コンパスで円を描き(材質的に描けないなら紙やマスキングテープを貼る)、ピンバイスで円の内側を沿って穴をあけ、ニッパーで切り取り、半丸型ヤスリや紙ヤスリで切断面を削るとなります。

面倒なやり方ですが、安く済ませれてヤスリで削りながら穴のサイズを調整できるという利点もあります。

ヤスリの仕上げは多少粗くても、レバーパッキンとボタンを被せることで隠せます。

・コンパスカッター

100均で見かけるコンパスカッターは、用途が紙/フィルム/テープなどになりますが、板厚が1mmくらいのプラスチック板も(無理矢理)頑張ればいけます。

ただし、これは想定されていない使い方になるので、刃がグラグラして安定しないなど苦労するかもしれません(ピンバイスで地道にやった方がマシ)。

また、力を入れ過ぎると刃が折れたりするので注意です。

少しお高いサークルカッターは使ったことがないので未確認です。

【工具】

画像クリックで拡大

・はんだごて

ゲーム機やパソコン用の自作キットでは接続ケーブルを繋ぐだけですが、このページはATARI仕様を作るということで、はんだごてが必要になります。

細かいはんだ付けはないので難易度は低い方だと思います。

・テスター

内容によっては無くても作れますが、断線チェックやレバー/ボタンがスイッチとして機能しているかの確認で使います。

・ドリルビット

ネジやケーブルの穴あけで使い、刃のサイズは用途に合わせて用意してください。

・カッター

ホールソーやドリルビットの穴あけで出るバリ取り、リード線の被覆剥き、素材のカットなど色々と使います。

・ドライバー(プラス・マイナス)

レバーのネジ止めとレバーボールで使います。

・ラジオペンチ

レバーのネジ止めでナットの固定で使います。

あとは筐体の製作に合わせて工具を用意してください。

【筐体の製作】

・箱の準備

画像クリックで拡大

この製作例は、100均で見かけたウッドボックス(17cm×13cm×5.8cm)を使い、ウィンドウの反対側を天板とします。

このウィンドウで中が見れる(状態を確認できる)のは良いと思いましたが、高さを少し下げたいということで、大型カッターを使って撤去。

こういう切れ端がでた場合は、削り過ぎや割れた部分の補強、塗装で試し塗りなど使い道があります。

・穴あけ

画像クリックで拡大

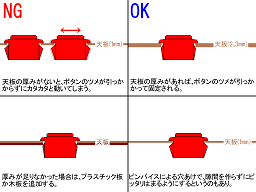

レバー(ネジ穴も含む)/ボタンと9ピンケーブルの位置を決めて、穴をあけたらボタンを1個付けてカタカタ動かないか確認します。

レバー/ボタンの配置例

画像クリックで拡大

この製作例では、天板の厚みが若干足りずにボタンが動いてしまったので、加工しやすい低発泡塩ビ板(1mm)を天板下に追加することで解決しています(プラスチック板や木板でもOK)。

画像では天板下全体に貼っていますがボタン周りだけでいいです。

・底板

画像クリックで拡大

底板は箱が載るようにするか、内側に納まるようにカットします(画像は板厚9mmの木板を大型カッターでカットしたところ)。

この製作例は見栄えを良くしたいということで後者にしますが、レバー/ボタンの邪魔にならないように4〜6本の支えの柱を追加します。

その柱の固定は木工ボンドを使い、乾いたら各柱に外側からクギ2本を打ち込んでいます。

底板の固定は蝶番で開閉できるようにするか、ネジで完全に固定するなど。

ここまで見て「箱の加工が面倒くさそう……」と感じたらこちらのページへ。

・箱の仕上げ

画像クリックで拡大

レバー/ボタンを付ける前に箱を塗装したり、天板上にカバーデザインやイラストを貼ったりしますが、これが面倒なら省略してもいいです。

プラスチック/木材/金属で、各材質の塗装についてはインターネットで検索して、解説サイトを参考にした方がいいでしょう。

大体はサンドペーパーで研磨してプライマーやサーフェイサーで下地処理となりますが、スプレー塗料を単純に吹きかけるだけだと、木材はザラザラが目立って手触りが悪くなったり、プラスチックや金属は塗料が簡単に剥がれたりするので注意です。

塗料が完全に乾いたら、底板にはすべり止めのゴム足を貼り付けます。

画像クリックで拡大

カバーデザイン/イラストは印刷した紙やシールを貼ったりしますが、画像編集の環境がない場合はフリーソフトのGIMPとかを使ってみてください(印刷機も無いならコンビニへ)。

GIMPは解説サイトがあるので使い方に困ることは無いはず。

更に透明のプラスチック板(0.5mm以降が無難?)や下敷きでカバーを作り、それを貼って表面を保護します。

画像はクギで固定していますが、クギのサイズと似た精密ピンバイスで先にカバーと箱に穴をあけてから、クギをゆっくり挿し込んでいます。

ハンマーとかで力任せに打ち込むと、せっかく加工したカバーが歪んだり、ひび割れするかもしれません。

透明プラスチック板/下敷きは傷を防ぐため、工作板に布か紙を敷いてから加工した方がいいでしょう。

【ケーブルの接続】

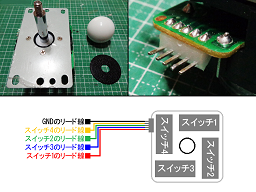

・レバー/ボタンにリード線を繋げる

画像クリックで拡大

レバーとボタンにリード線を繋げたらはんだ付けして、テスターでスイッチとして機能しているか確認します。

問題が無ければ、はんだ付けした部分を熱収縮チューブで保護します(使ったサイズはφ3)。

・9ピンケーブルの接続

画像クリックで拡大

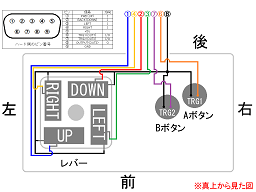

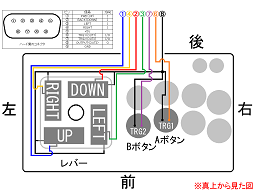

箱にレバーとボタンを付けて、左の図面のとおりに9ピンケーブルのリード線とはんだ付けし、熱収縮チューブで保護します(リード線同士に使ったサイズはφ2)。

9ピンケーブルで使わない信号線があるなら、それは熱収縮チューブで絶縁しておいてください。

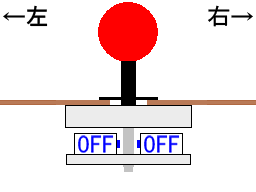

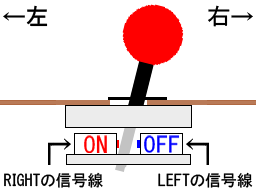

そして自作・改造が初めての方で、注意してほしいのがレバーの信号線です。

図面を見るとUP/DOWN/LEFT/RIGHTが逆になっていますが、これはレバーの構造が関係しています。

レバーは上下左右のスイッチの入り方が逆になります。

プレイヤーが「操作キャラを右に動かす」として、レバーを右に入れると底のスイッチは左がONになるので、左スイッチにRIGHT(右)の信号線を繋ぐとなります。

もし、「レバーの信号線を間違えたら……」と不安になったら、リード線同士は軽くねじってはんだ付けはせずに、マスキングテープなどでねじった部分を優しく保護してください。

その状態でテストプレイして間違いが無いことを確認してから、はんだ付けした方がいいでしょう。

・テストプレイ

作ったアーケードスティックを実機に接続して、テストプレイで正常に操作できたら完成です。

完成したアーケードスティックの画像

【補足】

・レバーを下げる

天板下とレバーまたはベース板とレバーの間に、ナット/スペーサーや加工した木板など挟んでレバーを下げることができます。

レバーが長くて操作性に違和感を感じたら、自分がプレイしやすいと思った長さに調整してみてください。

注意としては、ネジの長さに余裕があること、そして下げるときに底板にレバーシャフトが接触しないように気をつけることです。

・重さのバランス

筐体の重さでレバー側に偏っているのが気になるなら、ボタン側に何か重りを追加してバランスを調整してみてください。

・連射機能

連射機能を実装したいなら連射基板を組み込むというのがあります(電源が必要になる)。

「連射キット」や「連射基板」で検索して、販売サイトを探してみてください。

改造例

【揃える物】

揃える物は使いやすいと思ったアーケードスティック、9ピンケーブル、リード線。

工具はドライバー、はんだごて、カッターやニッパー、テスターなど。

【分解】

先ずアーケードスティックの裏側のネジを外します。

そして底板かカバーを外すと基板(緑色の板)があり、これは不要なので外したいところですが、ガッチリと固定されています。

ペンチなどで割りながら剥がすことはできますが、面倒なので付けたままリード線を繋げます。

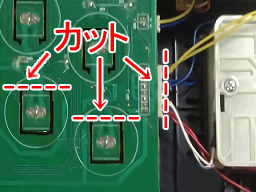

赤青で囲った部分はB/Aボタンを割り当てる予定のボタンです。

割り当てる部分を拡大。

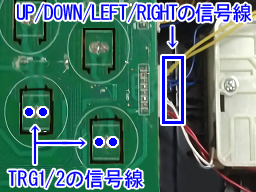

各ボタンには2本のパターンが通っており、右にはレバー(ファストン端子型)のリード線があります。

そのパターンとリード線をカットします。

【ケーブルの接続】

画像クリックで拡大

左の図面のとおりに9ピンケーブルをはんだ付けしますが、これは自作例と同じです。

ワイヤレスのみでケーブルを通す穴が無い場合は後ろに穴をあけます。

テストプレイで信号線の接続に間違いがないか確認して終わりです。