ATARI仕様アーケードスティックの自作を成るべく安く、そしてできる限り面倒な加工は省いたページになります。

ATARI仕様アーケードスティックの自作(簡略)

ATARI仕様アーケードスティックの自作を成るべく安く、そしてできる限り面倒な加工は省いたページになります。

揃える物

①レバー(ファストン端子)とボタンφ30(はめ込み式)×2

ネットオークションから1000円で落札してきたもので、レバーの固定に使うネジ(M4×15)はホームセンターで調達。

送料とネジも含めて2000円くらい。

②RS-232ケーブル(ストレート)

これを9ピンケーブルとして使うが、コネクタのネジ止め板が邪魔になるので、一部で接続できないサウンドボードや機種がある。

リサイクルショップで300〜500円くらいで見かけるが、1000円以上とかおかしな値段がついた物は無視。

他のケーブルについてはこちらを参考。

③リード線

使っていないケーブルから引っこ抜いて調達。

ホームセンターでは1本300円以下で売っている。

④熱収縮チューブ(φ2)

リード線同士をはんだ付けした部分を保護するために使い、これもホームセンターで売っている。

テープ類でも代用はできるが、劣化で粘着力が無くなったりベタベタになったりするので、できれば熱収縮チューブを使いたい(値段も高くないし)。

⑤100均のクリアボックス(115×174×56mm)

このボックスを筐体として使う。

強度があってレバーシャフトがボックスの底に接触しない物を選んでくること。

⑥100均のクッションシール

すべり止めとしても使えるタイプで、ボックス下の四つの角に貼る。

工具

・ホールソー/ドリルビット

レバー/ボタンとネジ/ケーブルの穴あけで使用し、刃のサイズは用途に合わせて用意。

それを回す工具は電動ドリル、ハンドドリル、ドライバーハンドルなどがある。

・はんだごて

リード線を繋いだ部分に使用し、これは100均で売られている物でも十分。

・カッター

リード線の被覆を剥いたり、穴あけしたときに出るバリ取りに使ったりする。

・ドライバーセットとラジオペンチ

レバーのネジ止めで使用。

・ライター

熱収縮チューブの加熱に使用するが、扱いと熱しすぎには注意。

ちょっとでも不安になったら、バケツに水を入れて外でやる。

・グルーガン

接着や軽い補強などで使えたりと便利。

100均でも見かける。

ボックスの穴あけ

①レバーの穴

24mmのホールソーで穴あけ。

②ボタンの穴

ボタンがφ30なので30mmのホールソーで穴あけ。

③ネジの穴

レバーの固定に使うネジの太さがM4(4mm)なので5mmのドリルビットで穴あけ。

接続ケーブルの穴には、たまたま余っていたファン用の防振ゴムをグロメット代わりとして使用(グロメットはホームセンターで売っている)。

これはケーブルの摩耗防止とちょっとした固定にもなる。

グロメットは使わずにケーブルを通すなら、内側からグルーガンとかで固定しておく。

ケーブルの接続

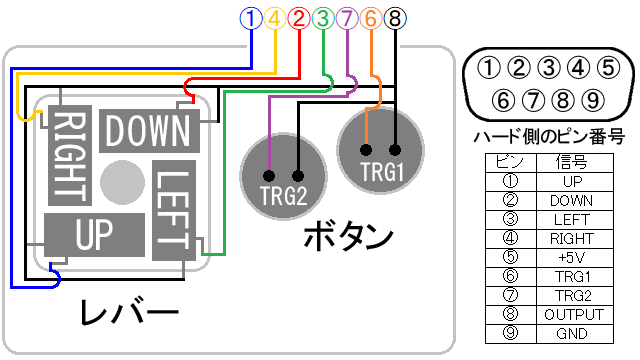

ボックスにレバー/ボタンを付けて、この画像の通りにRS-232ケーブルと接続して完成。

使わない⑤と⑨の信号線はテープや熱収縮チューブで絶縁しておく。

レバーのスイッチの入り方は上下左右が逆になるので、この信号線の接続には注意。

補足

【レバーの長さ】

レバーが長くて操作性に違和感を感じたら、天板下とレバーの間にナットやスペーサーなど挟んで下げることができる。

注意としては、ネジの長さに余裕があること、そして下げるときにボックスの底にレバーシャフトが接触しないように気をつけること。

【ボタンの固定】

付けたボタンが微妙にカタカタ動く場合は、天板の厚みが足りずにボタンのツメが引っかからないのが原因。

これが気になるなら、1mm厚のプラスチック板や低発泡塩ビ板を画像のようにカットして、天板下に追加することでツメが引っかかって固定される。

安く済ませたいなら、使っていないディスクケースや100均の小物トレーなどから切り取って加工するというのもあり。

それを作るのが面倒くさいとなったら、内側からグルーガンで固定。

これは楽だが、ボタンが壊れた時の交換が面倒になる。